Poche città al mondo possono vantare tante dominazioni: Greci, Romani, Bizantini, Normanni, Svevi, Angioini, Aragonesi, Spagnoli, Francesi, chiunque sia passato da Napoli ha lasciato il suo contributo indelebile nell’arricchimento di questa città che trasuda cultura, storia, arte, in cui sacro e profano non solo si incontrano, ma convivono tutt’oggi pacificamente.

Per questo Napoli è una città da sezionare, scoprire e riscoprire a più livelli in più volte. Non vi è angolo, vicolo, chiesa, cappella, palazzo, tunnel sotterraneo, scalinata, che non sia degno di nota, che non conservi una storia, che non sia stato vissuto.

Centinaia di artisti italiani e stranieri le hanno riconosciuto la fervida e spumeggiante intellettualità e delle sue contraddizioni finirono per innamorarsi. In questo articolo tenterò di riportare alla luce, qualche angolo di una Napoli insolita, consapevole che tanto ci sarebbe ancora da raccontare e soprattutto da visitare.

Indice dei contenuti

Napoli insolita: 10 luoghi segreti da non perdere

1. Palazzo dei Duchi di Casamassima

A Napoli, in Via dei Banchi Nuovi, c’è un palazzo sconosciuto ai più: si tratta del Palazzo dei Duchi di Casamassima, un palazzo storico, monumentale, cinquecentesco che ho scoperto per caso con il nome di Palazzo Casamassima in occasione di un esame universitario in Storia del teatro e di cui mi sono perdutamente innamorata non appena varcata la soglia. Maestoso, regale, elegante, nonostante i cambiamenti a cui è stato sottoposto nel tempo, nonostante le auto parcheggiate nel cortile, costituisce un perfetta convivenza tra passato e presente.

Raggiante nei suoi contrasti tra il giallo delle mura e le cornici in piperno; un cortile interno che è un vero punto di luce in una via in ombra. Un vero luogo segreto di Napoli e di silenzio dove si può percepire e assorbire, nonostante il caos cittadino di cui è avvolto, un gran senso di pace e di serenità ma anche il profumo di una storia che ci riporta al 1569 anno in cui fu costruito, dopo l’alluvione che aveva distrutto tutta la zona degli attuali banchi nuovi. Se vi capita di passare da queste parti, non dimenticate di fare capolino e ammirarne il raffinato stile rinascimentale.

2. Cimitero delle Fontanelle

A chi piacciono i cimiteri? Beh sicuramente in Italia i cimiteri non hanno il fascino dei cimiteri di Parigi ma forse una visita al Cimitero delle Fontanelle potrebbe farvi cambiare idea. Il Cimitero delle Fontanelle è un antico cimitero di Napoli scavato in un’enorme grotta di tufo nel cuore del Rione Sanità e che non assomiglia a nessun’altro. Al suo interno troverete centinaia e centinaia di teschi in bella mostra. Un po’ inquietante vero? In effetti sì ma la storia che nascondono è abbastanza commuovente.

Questo incredibile ossario, infatti, raccoglie i resti di almeno trecentomila persone morte nel 1656, anno della peste che flagellò la popolazione che ha dato vita ad un culto tutto particolare, il culto delle anime pezzentelle. Secondo quest’usanza locale, infatti, i napoletani più ricchi adottavano un teschio, gli davano addirittura un nome e quel teschio, quell'”anima pezzentella” diventava parte della famiglia. Chiuso nel 1969 a causa di questo culto considerato poco ortodosso, è stato riaperto nel 2010 ed è oggi è aperto al pubblico.

3. Napoli sotterranea

Una visita di Napoli non può essere completa senza un’escursione delle sue profondità che consentono al visitatore di fare viaggio nel tempo lungo duemila e quattrocento anni. Impressionante è, infatti, l’intricato sistema di tunnel e cunicoli scavati nel tufo, a quaranta metri di profondità che raccontano le diverse epoche della storia di questa città dalla fondazione della Neapolis alle bombe della seconda guerra mondiale. Certo, non è una visita per tutti soprattutto non per chi soffre di claustrofobia.

Tuttavia, vale la pena di farci un pensierino perché è un modo assolutamente unico di conoscere e scoprire Napoli e la sua storia e conoscere tutti i segreti che si celano dietro la realizzazione di queste cavità sotterranee avvenuta in epoca romana con lo scopo di creare una fitta rete di acquedotti e alimentare così fontane ed abitazioni situate in diverse aree della città superiore, in seguito sfruttata come rifugio antiaerei per proteggersi dai disastrosi bombardamenti che colpirono la città.

Napoli Sotterranea: biglietto d’ingresso e tour guidato

4. Sedia di Santa Francesca

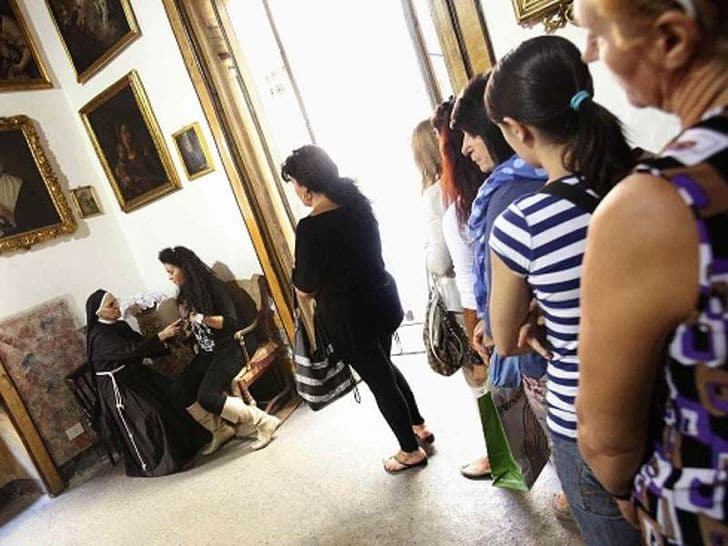

Non occorre essere credenti per varcare la soglia della casa di Santa Maria Francesca e andare a sedersi almeno una volta sulla “sedia della fecondità”; bisogna però avere l’animo aperto, concedersi il beneficio del dubbio, o semplicemente come si dice a Napoli, abbracciare la filosofia del “non è vero ma ci credo”. La chiesa si trova all’inizio dei quartieri spagnoli in Vico Tre Re a Toledo, accanto alla chiesa c’è la casa dove la Santa ha vissuto e appena entrati il vostro sguardo sarà rapito dalla grande quantità di ex voto nastri rosa e azzurri, foto di bambini.

Sono tutti segni di riconoscenza per il miracolo ricevuto; nella stanza accanto la “sedia di Santa Francesca” è pronta ad accogliere tutte le donne. Se volete potete recitare una preghiera e condividere le vostre paure o preoccupazioni per la gravidanza che tarda ad arrivare, (ma non solo), con una suora di Santa Francesca. L’atmosfera di sacralità, ma al tempo stesso di intimità femminile che si respira, vi rasserenerà e vi riempirà il cuore di pace e di gioia; ringrazio mia nonna, la quale ha insistito tanto affinché ci andassi.

5. Porta San Gennaro

La Porta di San Gennaro si trova in via Foria, di fronte Piazza Cavour ed è la porta più antica della città tanto che la sua presenza è testimoniata da documenti risalenti all’anno 928, periodo in cui era diffusa la paura per i Saraceni, ed era l’unico punto di accesso per chi proveniva dalla parte settentrionale di Napoli. Il suo nome deriva non solo dal fatto che da qui partiva l’unica strada che portava alle Catacombe di San Gennaro ma anche dall’affresco sovrastante la porta, commissionato come ex voto da Mattia Preti dopo la terribile peste che colpì Napoli nella metà del 1600.

Ci sono sette porte antiche a Napoli, su ciascuna l’artista vi riprodusse un quadro come x voto, sette speranze dunque che la peste passasse. Questo affresco che raffigura San Gennaro, insieme con Santa Rosalia e San Francesco Saverio che implorano la fine dell’epidemia è l’unico non andato perso. Amo l’idea che questa porta abbia assistito allo scorrere del tempo non in modo statico e solenne, bensì, coinvolta dal popolo, abbia partecipato in prima linea alla protezione di Napoli, non solo fisicamente, come nel caso dei saraceni, ma anche iconograficamente, quasi come reincarnazione dello stesso San Gennaro, contro le pestilenze.

Tutt’oggi Porta San Gennaro si fa custode della città antica, varcata la soglia infatti, un’altra Napoli si presenta ai nostri occhi, ci ritroviamo nella zona dei Decumani, la zona greca, la più antica della città; i vicoli in quel tratto non seguono perfettamente il classico schema stradale greco ortogonale (a griglia sostanzialmente), sul quale è impostato la città antica, ma sembrano quasi accavallarsi gli uni sugli altri diventano quasi una matassa che tende a sbrigliarsi lentamente mano a mano che si arriva nel cuore dei Decumani stessi.

6. Luoghi della street art a Napoli

La scena della street art a Napoli è una sinfonia di colori e talento, che si dipana dai vicoli del centro storico fino alle periferie più remote. Gli artisti, affascinati dalla vivacità e dall’autenticità della città, hanno plasmato i suoi muri in opere d’arte che raccontano storie di passione, orgoglio e resistenza.

Nel cuore del centro storico, l’imponente murales di Jorit Agoch, “Gennaro”, a Forcella, è un omaggio vibrante al patrono della città, mentre poco distante, in Piazza dei Gerolomini 106, il murales provocatorio di Banksy, “La Madonna con la pistola”, cattura lo sguardo e l’immaginazione.

Nei Quartieri Spagnoli, un labirinto di vicoli e piazze vivaci, i murales celebrano l’essenza della città. Tra essi, il leggendario murales dedicato a Maradona, icona del Napoli e simbolo di trionfo sportivo nel 1990, brilla di luce propria.

Ma la street art napoletana non si limita al centro. Nei Quartieri Spagnoli e al Rione Sanità, opere come “RESIS-TI-AMO” di Francisco Bosoletti e “Luce” di Tono Cruz, incantano gli osservatori con la loro potenza emotiva. Qui potete partecipare ad un Tour della street art dei Quartieri Spagnoli per scoprire insieme ad una guida locale i murales più belli.

Al di fuori dei confini urbani, nell’antico quartiere Materdei, il murales di Blu sull’ex-Ospedale Psichiatrico Je so ‘Pazzo è un’ode alla creatività senza freni, mentre nel quartiere industriale di San Giovanni, i murales imponenti di Jorit, dedicati a figure come Maradona, Niccolò lo scugnizzo e Che Guevara, trasformano le vie in gallerie d’arte a cielo aperto.

E ancora, a Scampia, l’enorme murales dedicato a Pier Paolo Pasolini, realizzato da Jorit, invita alla riflessione e al dialogo. Infine, i murales nel Parco Merola a Ponticelli e quelli che ritraggono Massimo Troisi a San Giorgio a Cremano, portano avanti il racconto della città attraverso l’arte urbana, incantando e ispirando chiunque si avvicini.

7. Tour del Rione Sanità

Il Rione Sanità, situato a sud di Capodimonte, è un quartiere che incarna perfettamente l’anima di Napoli e dei suoi abitanti. Caratterizzato da una miscela unica di storia, cultura e vita quotidiana, è un luogo ricco di fascino e autenticità. Una delle personalità più celebri nate in questo quartiere è il grande Totò, il famoso attore e comico italiano, il cui luogo di nascita si trova in via Santa Maria Antesaecula al numero 109.

Il Rione Sanità è noto anche per la sua architettura, con incredibili palazzi barocchi che punteggiano il paesaggio urbano. Tra questi, spiccano il Palazzo dello Spagnuolo e il Palazzo Sanfelice. La scalinata che decora il Palazzo dello Spagnuolo è considerata un vero capolavoro, con una doppia rampa che veniva utilizzata anche dai cavalli per portare i cavalieri in cima.

Progettata da Sanfelice nel 1738, questa scalinata è diventata l’ambientazione di numerosi film, inclusi quelli di De Sica e della serie televisiva “Gomorra”. Altrettanto magnifica è la scalinata del Palazzo Sanfelice, sempre opera dello stesso architetto, anche se meno conosciuta. Anche se questi palazzi non sono aperti al pubblico, i loro portoni spesso rimangono aperti, consentendo ai visitatori di sbirciare all’interno e ammirarne la bellezza architettonica.

Per saperne di più e per visitarlo in compagnia di un locale, potete partecipare ad un Tour del Rione Sanità tra barocco, revival, arte di strada e cibo della durata di 2 ore. Il tour inizia da Porta San Gennaro, il punto di ingresso simbolico del Rione Sanità e include i principali luoghi da visitare, caratteristici di questo quartiere storico di Napoli.

8. Farmacia degli Incurabili

Tra le gemme nascoste di Napoli, spicca la Farmacia degli Incurabili, affiancata all’ospedale rinascimentale della Santa Casa degli Incurabili, situato nelle vicinanze di Spaccanapoli. Questa farmacia rappresenta un autentico capolavoro del barocco, frutto del lavoro dei più illustri architetti barocchi di Napoli, gli stessi che hanno contribuito alla magnificenza della Reggia di Caserta.

All’interno della Farmacia degli Incurabili, si apre uno spettacolo per gli occhi e la mente: preziosi vasi e urne che un tempo contenevano spezie e rimedi antichi, tra cui la celebre teriaca, una cura contenente ingredienti come oppio, carne e pelle di vipera, considerata il rimedio universale per ogni malanno.

Affianco alla farmacia, si estende il Museo delle Arti Sanitarie, che ospita una collezione di antichi strumenti chirurgici, offrendo uno sguardo inquietante sulla storia della medicina. Poi c’è l’Orto Medico, noto anche come Orto de’Semplici, un incantevole giardino ricco di piante ed erbe officinali.

La Farmacia degli Incurabili è aperta per la visita il mercoledì, venerdì e sabato dalle 9:00 alle 17:00. Si organizzano visite guidate della durata di circa un’ora e mezza, che includono anche il Museo delle Arti Sanitarie, l’Orto e il Chiostro di Santa Maria delle Grazie nel Complesso dell’Ospedale degli Incurabili. È necessaria la prenotazione, contattando il numero 081440647 o scrivendo all’indirizzo email info@ilfarodippocrate.it. Il contributo richiesto è di 10,00 euro a persona. Un’esperienza che offre un’immersione unica nella storia della medicina e della farmacologia, oltre a regalare uno sguardo affascinante al passato glorioso di Napoli.

9. Galleria Borbonica

La Galleria Borbonica è uno dei tesori nascosti di Napoli, un’opera architettonica e ingegneristica che risale al XIX secolo e rappresenta una testimonianza straordinaria della storia della città. Commissionata da Ferdinando II di Borbone nel 1853, questa galleria doveva collegare il Palazzo Reale a piazza Vittoria, offrendo un percorso rapido e una via di fuga per i monarchi in caso di necessità.

Le dimensioni progettate dovevano essere imponenti, con gallerie larghe almeno 4 metri e marciapiedi spaziosi, illuminati da lampioni a gas. Durante la Seconda Guerra Mondiale, la Galleria e altre cisterne adiacenti furono utilizzate come rifugi per i cittadini napoletani, offrendo riparo a migliaia di persone il cui case erano state distrutte dai bombardamenti.

Dopo la guerra, la Galleria Borbonica ha avuto varie destinazioni d’uso, tra cui essere utilizzata come Deposito Giudiziale Comunale fino al 1970. Oggi, è aperta al pubblico per visite guidate che offrono una panoramica affascinante sulla storia della galleria e sulla vita sotterranea di Napoli.

Ci sono diversi tipi di percorsi disponibili per i visitatori, tra cui il percorso standard, la Via delle Memorie e due percorsi avventura, ciascuno dei quali offre una prospettiva unica sulla Galleria Borbonica e la sua importanza storica.

Per chi desidera visitare questa straordinaria opera sotterranea, è possibile consultare il sito ufficiale per informazioni sugli orari e prenotare la visita. Indipendentemente dal percorso scelto, la Galleria Borbonica promette di affascinare e stupire con la sua bellezza e la sua storia ricca di avvenimenti.

10. Stazioni dell’Arte di Napoli

A Napoli, il concetto di “Arte Sotterranea” si riferisce alle straordinarie opere d’arte presenti nelle stazioni della metropolitana, soprattutto lungo la Linea 1, realizzate da artisti di fama internazionale. Queste stazioni trasformano il semplice atto di prendere la metro in un’esperienza artistica unica e coinvolgente.

Una delle stazioni più spettacolari è sicuramente la stazione Toledo, caratterizzata da mosaici luminosi che evocano il mare e gli abissi marini, regalando ai viaggiatori una sensazione di immersione nell’oceano. L’atmosfera suggestiva di questa stazione ha contribuito a guadagnarsi il titolo di “stazione della metro più bella d’Europa”.

Altre stazioni iconiche includono Materdei, dove un’installazione di Fiat 500 celebra l’industria automobilistica italiana, e Museo, dove le pareti sono adornate da istantanee realizzate da famosi fotografi italiani, offrendo una panoramica della cultura e della storia del paese.

La stazione Dante, invece, ospita un’installazione unica curata dall’artista Kounellis, composta da scarpe e altri oggetti personali che raccontano storie di vita e di passione.

Il bello di queste opere d’arte è che sono accessibili a tutti coloro che acquistano un biglietto ordinario della metro, al costo di soli 1,5 euro. Così, prendendo la metro a Napoli, ci si trova improvvisamente immersi in un museo d’arte contemporanea sotterraneo, arricchendo l’esperienza di viaggio con un tocco di bellezza e creatività.

Spero che questi consigli vi siano utili per scoprire una Napoli insolita, poco conosciuta e fuori dalle rotte turistiche. Sono luoghi segreti e particolari che vi mostreranno un volto inatteso di questa meravigliosa città, senza dubbio una tra le più belle d’Italia e del mondo.